Site Search

Search within product

第659号 2014(H26) .03発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成26年3月

本号の内容

§田畑輪換圃場における大豆の安定多収のための適正土壌管理

福岡県農業総合試験場土壌・環境部

部長 小田原 孝治

§実エンドウ栽培での微生物分解性肥効調節型肥料を用いた太陽熱土壌消毒前全量基肥施用

和歌山県農業試験場 環境部

副主査研究員 橋本 真穂

田畑輪換圃場における大豆の

安定多収のための適正土壌管理

福岡県農業総合試験場土壌・環境部

部長 小田原 孝治

Introduction

福岡県ではダイズは水田における土地利用型作物の基幹品目に位置づけられている。本県のダイズ主産地である筑後川流域では,米の生産調整により水田面積に対する水稲の実作付け割合が70%程度でダイズは3年に1回の頻度で栽培されてきたが,2009年には60%以下まで低下し,水稲とダイズが隔年で栽培される圃場が多くなっている。そのため水稲-麦-水稲-麦-ダイズ-麦の3年輪作体系から水稲-麦-ダイズ-麦の2年輪作体系に移行しつつある。

ダイズの作付け頻度が高まるにつれて,生産現場からダイズの収量低下が懸念されてきたが,土壌の理化学性がどのように変化し収量低迷の原因となっているのか,実態は必ずしも明らかにされていない。福岡県農業総合試験場では,筑後川流域の水田地帯において土壌肥沃度とダイズ収量性の関係について実態調査(小田原ら,2012)を行うとともに,ダイズの生産性向上のための適正な土壌管理対策について検討したので,その結果を紹介する。

2.田畑輪換による土壌肥沃度の変化とダイズ収量

1)調査対象地域の概要と調査方法

福岡県久留米市H地区を対象に調査した。当地区は有明海の河口から約30km上流の筑後川中流域に位置し,水稲,麦類およびダイズの土地利用型農業が主体の水田農業地帯である。土壌は細粒灰色低地土で,土壌肥沃度は県内では中庸から比較的高いところに位置づけられる。調査地点として対象地域(約123ha)の中から圃場29カ所を選定した。これらの圃場の土壌理化学性とダイズの収量性を2005年~2008年の4カ年にわたり調査し,各地点の1999年~2008年の作付履歴と対比して解析した。

当地域におけるダイズの栽培概要は以下のとおりで,作業受託組合により同じ肥培管理がなされている。品種はフクユタカで,播種は7月中旬~下旬に条間70cm,株間20~25cm,1株2粒播きとし,ダイズの本葉3~5葉期に中耕・培土が行われた。調査圃場のダイズ栽培では,窒素,リン酸,カリの施肥や堆肥等の有機物施用は行われていないが,土壌改良資材としてダイズまたは前作の麦栽培前にケイ酸カルシウム200g m-2または生石灰100g m-2が施用されていた。

2)ダイズ作付回数と土壌理化学性

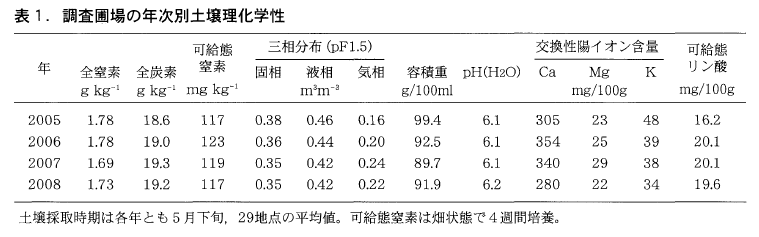

表1に2005年~2008年に採取した土壌の理化学性の分析結果を示す。ダイズ栽培の有無に関わらず29地点すべての調査結果の平均値を示した。交換性カリウムが調査期間を通して次第に減少したほかは,年次による差はほとんどなかった。土壌の物理性は2005年の値を除いて各年次ともほぼ同等の値を示した。以上のデータをもとにダイズ作付回数が土壌理化学性にどのような影響を及ぼしているのかという点に注目して解析を行った。

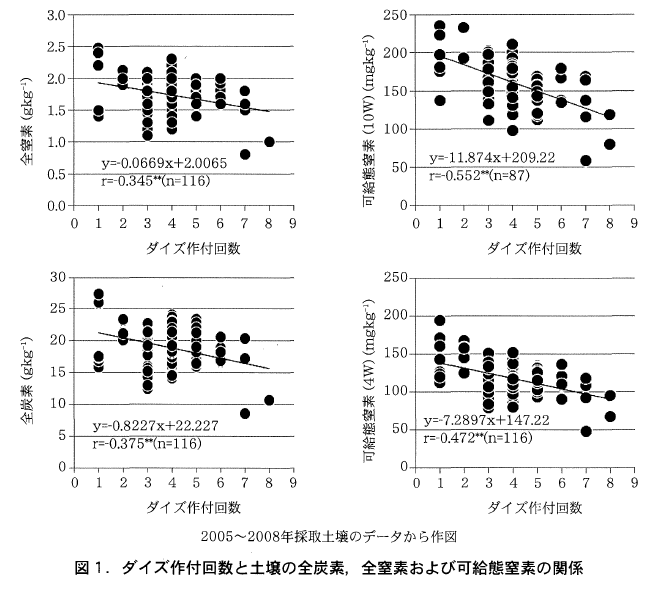

表2にダイズ作付回数と土壌理化学性の間の相関係数を示す。ダイズ作付回数とダイズ収穫期の土壌の全窒素,全炭素および可給態窒素の間には負の相関関係が認められた。これらの関係を水稲後の土壌のデータと合わせて図示すると図1のようになる。水稲および麦栽培に伴う肥沃度の変化がなかったものと仮定し,ダイズ1回の作付に伴う変化を試算した。ダイズ1作当たり,全窒素含量は0.067g kg-1減少し表1の全窒素の4ヶ年の平均値に対して3.8%減少した。全炭素含量は0.82g kg-1減少し平均減少率は4.3%であった。同様に可給態窒素の4週間培養では7.3mg kg-1減少,10週間培養では11.9mg kg-1減少し,それぞれ平均減少率は6.1%,7.4%であった。このように水稲,麦,ダイズの輪作体系において有機物無施用でダイズ作を継続すると着実に地力が減耗していくことが示唆された。

同一圃場でダイズ作を導入した輪換田で土壌有機物の減耗による窒素肥沃度の低下が北田ら(1993) ,住田ら(2005)によって明らかにされているが,西南暖地の二毛作地帯のように有機物の分解がより進みやすいと考えられる地域での実態が明らかとなった。

土壌の物理性については,ダイズ作付回数と固相率および容積重の間に正の相関関係,気相率(粗孔隙率)に負の相関関係が認められた。つまり土が固く締まりやすく,ダイズの根や根粒の着生,活性にとって重要な土壌の孔隙が減少しており, これは土壌の全炭素が減耗していることに起因すると考えられる。

3)ダイズ子実収量と土壌の理化学性の関係

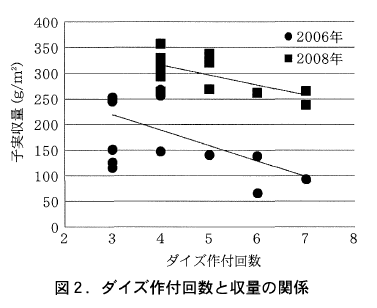

これまで述べたように,ダイズ作付回数が多いほど土壌の窒素肥沃度や物理性の面でダイズの生育に不利となっていることが示唆された。実際にダイズ作付回数と収量性の関係をみると,㎡当り粒数,百粒重いずれも負の相関関係があり(データ略),ダイズ作付回数の増加とともに子実収量は低下した(図2)。

そこでダイズ収量性と土壌理化学性の関係に注目して解析した結果を表3に示す。子実収量は全窒素,全炭素および可給態窒素と正の相関関係にあった。子実収量と土壌の物理性との関係では,固相率,容積重および液相率とは強い負の相関関係,気相率(粗孔隙率)とは強い正の相関関係が認められた。子実収量と土壌pHとは負の相関関係にあった。以上の傾向は,㎡当り粒数および百粒重についてもおおむね同様であった。このほか百粒重では交換性Kおよび、Mgと正の相関関係が認められている。

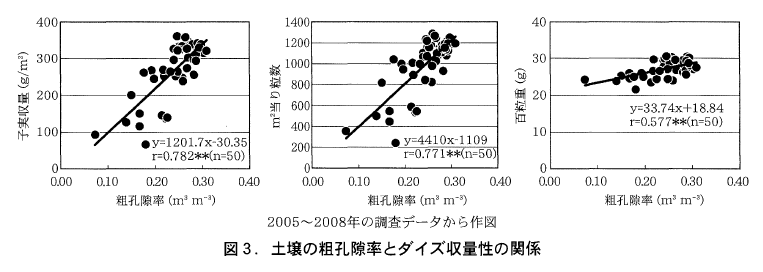

各項目間の相関係数の大小から,当地域のダイズの収量性は土壌の物理性の影響を強く受けていると判断された。化学性では物理性に大きく寄与する全炭素が収量に対して影響を及ぼし,次に全窒素および、可給態窒素の収量への影響も認められた。土壌の物理性のなかでもダイズの生育に重要な土壌の通気性(島田,1985;久津那,1986)と関係の深い粗孔隙率とダイズ収量性の関係を図3に示す。土壌の粗孔隙率の改善目標値は非火山灰土壌の普通畑では0.15㎥m-3以上が設定されているが,0.30㎥m-3まで子実収量が増加していることから,産地によっては制限要因となっていることが考えられる。

以上のほか,ダイズ作付回数の増加とともに土壌pHが高まる傾向は,ダイズまたは麦作前に石灰質資材施用の機会が増すことによるものと考えられる。百粒重と土壌の交換性K,Mgの関係から,土壌診断に基づき適正域に維持する肥培管理も念頭に置く必要がある。

4)ダイズ+麦栽培におけるリン酸,力リの収支

土壌の窒素肥沃度および土壌物理性とダイズ収量性の関係を中心にみてきたが,ダイズにとって重要な養分であるリン酸とカリについてダイズ+麦の2毛作体系で考えてみたい。ダイズ子実によるリン酸,カリの持出し量は,五訂日本食品標準成分表(2001)のデータをもとに子実収量を250g m-2として試算すると,リン酸3.0g m-2,カリ5.7g m-2である。これに対してダイズ栽培でリン酸,カリなどの化学肥料が施肥されているのは県全体の30%に満たないのが実態である。一方,麦栽培では表4に示すように,リン酸は基準施肥量5g m-2に対して,ほぼ同量が麦の子実によって持ち出されるため,ダイズ+麦の2毛作での持ち出しによりマイナスとなる。カリの収支は基準施肥量13g m-2対して麦わらを鋤込むか持ち出すかによって大きく変わってくる。麦わらを鋤込むと収支は10g m-2程度のプラスとなり,ダイズによる持出しゃ肥料の利用率を考慮するとおおむね維持されているが,麦わらを持ち出すと大幅なマイナスとなる。これらの状況は堆肥を投入すると大幅に改善される。

3.有機物施用によるダイズ収量性改善

これまで述べてきたことから,調査対象地域でのダイズの収量向上のためには,物理性の改善と化学性のなかでも窒素肥沃度の向上が必要であることが示唆された。これらの改善対策として堆肥等の有機物施用が最も効果的(吉田,1979)と考えられた。本調査ではカリ,リン酸は収量への制限要因となっていないものの,ダイズ子実中に多く含まれ要求性は高い(有原,2000)ことから,堆肥等の有機物施用はこれらの給源となることも大きなメリットと考えられた。

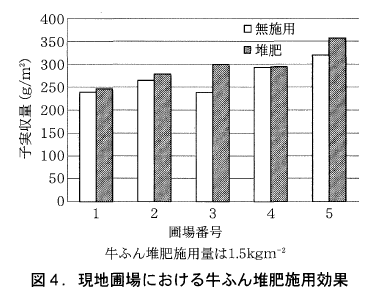

実態調査と並行して現地圃場(5カ所)で牛ふん堆肥の施用効果について検討した結果を図4に示す。牛ふん堆肥の施用により子実収量の増加量は0~60g m-2で平均9%程度の増収となった。

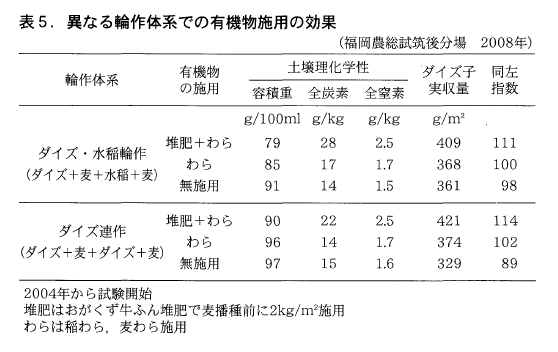

表5は試験場内で輪作体系別に稲,麦わらに加えて牛ふん堆肥を施用しダイズを栽培した結果を示す。ダイズ連作圃場の有機物無施用区ではダイズ+水稲の輪作のわら施用区に比べて全炭素がやや少なく,土壌容積重は大きく,収量指数も89と最も低くなっている。これに対して堆肥を加えるとわらのみの施用に比べていずれの体系でも10%程度の増収となっている。2008年以降も牛ふん堆肥施用による土づくりの効果は安定して続いている(データ略)。

4. Conclusion

ダイズの安定多収のためにはそれぞれの産地で何が制限要因となっているのかを把握することが重要である。それは播種時期,土壌条件,雑草の問題など多岐にわたり,土壌条件だけとってみても多くのチェックすべき項目がある。そのため,以下に示すように優先順位を決めて対策を実行することが大切である。

① 暗渠排水や明渠の設置による圃場の排水性の確保

② 心土破砕や深耕による根群域の拡大

③ 有機物施用による土壌物理性改善と窒素肥沃度の向上

④ 土壌診断に基づいた土壌養分管理

本稿では上記③の具体的な事例を紹介したが,①や②をクリアした上で③や④の改善に取り組むことで安定多収を実現できると考えられる。

works cited

●有原丈二.2000

ダイズ安定多収の革新技術.農文協,東京

●科学技術庁資源調査会.2001

五訂日本食品標準成分表.第一出版,東京

●北田敬宇,下田英雄,亀川健一,秋山豊.1993

灰色低地土水田における田畑輪換による土壌養分動態と最適な水田・畑期間.

土肥誌,64:154-160

●久津那浩三.1986

転換畑の通気性と作物の生育.土壌の物理性,53:8-12

●小田原孝治,福島裕助,荒木雅登,兼子明,荒巻幸一郎.2012

筑後川流域の田畑輪換圃場における土壌肥沃度とダイズ子実収量性の実態.

土肥誌,83:405-411

●島田信二.1985

転換畑作大豆における中耕培土の効果.農及園,60:427-430

●住田弘一,加藤直人,西国瑞彦.2005

田畑輪換の繰り返しゃ長期畑転換に伴う転作大豆の生産力低下と土壌肥沃度の変化.

東北農研研報,103:39-52

●吉田重方.1979

ダイズの窒素栄養におよぼす堆肥施用の影響.

日作紀,48:17-24

実エンドウ栽培での微生物分解性肥効調節型肥料

を用いた太陽熱土壌消毒前全量基肥施用

和歌山県農業試験場 環境部

副主査研究員 橋本 真穂

Introduction

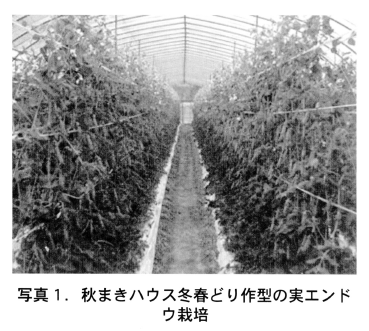

和歌山県の特産野菜であるエンドウ類は(写真1),連作障害のみられる代表的な品目であるが,その直接要因は明らかになっていない。実エンドウの生育や収量は,初作に比べ2年目以降で大幅に低下するが,窒素多施用により改善がみられることから,現地の実エンドウ栽培ほ場では,多肥栽培と太陽熱土壌消毒が慣行的に行われている。しかし,このような多肥栽培は土壌への養分集積を招き,さらなる生育不良を引き起こす要因の一つとなっている。これまでに,太陽熱土壌消毒後に被覆肥料を用いることで,無追肥で窒素施用量の慣行比2~3割削減が可能であった。一方,太陽熱土壌消毒の効果を高く維持するためには,施肥・耕起・畝立てを行ってから太陽熱土壌消毒を行うことが望ましい。しかし,被覆肥料など窒素溶出の温度依存性が高い緩効性肥料を用いると,太陽熱土壌消毒時の高温条件下で窒素溶出が大きくなり,栽培後期まで窒素肥効が継続しない恐れがある。

そこで,窒素溶出の温度依存性が低いと考えられる微生物分解性の肥効調節型肥料を用いて,実エンドウの秋まきハウス冬春どり作型で太陽熱土壌消毒前の全量基肥施用について検討した。

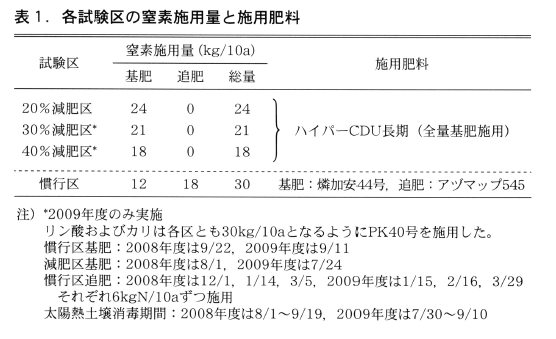

2. Testing Method

試験は,和歌山県農業試験場の実エンドウを連作しているビニルハウスで,2008年度と2009年度に行った。試験区は,肥効調節型肥料を用いて慣行比20%,30%,40%の窒素減肥を行う区(以下減肥区,30%,40%減肥は2009年度のみ実施)と,高度化成肥料を用いる慣行区を設けた(表1)。肥効調節型肥料には,主に土壌微生物分解により窒素が溶出するハイパーCDU長期タイプ(N:P2O5:K2O=30:0:0)を用いた。ハイパーCDUは被覆尿素に比べると窒素溶出の温度依存性が低いことが特徴である。

減肥区は太陽熱土壌消毒前の全量基肥施用とし,慣行区は太陽熱土壌消毒後に基肥を施用し,3回の追肥を行った。供試品種は’きしゅううすい’とし,1区1.2㎡の木枠で,株間25cm,1条,5粒/穴となるように栽培した。

2008年度は減肥区の施肥を8月1日に行った後,太陽熱土壌消毒を8月1日から9月19日まで行った。その後,9月22日に慣行区の基肥を行った後,9月26日に播種した。収穫期間は2009年2月4日から4月16日であった。慣行区の追肥は12月1日,1月14日,3月5日に行った。2009年度は減肥区の施肥を7月24日に行った後,太陽熱土壌消毒を7月30日から9月10日まで行った。その後,9月11日に慣行区の基肥を行った後,9月28日に播種した。収穫期間は2010年3月1日から4月30日であった。慣行区の追肥は1月15日,2月16日,3月29日に行った。また,栽培中はハウス内最低温度が5℃となるように加温を行い,病害虫防除は慣行どおり行った。

調査項目は,栽培期間中の実エンドウの生育,収量,窒素含有率,土壌中の無機態窒素量,地温とハイパーCDU長期の窒素溶出率とした。

Results and Discussion

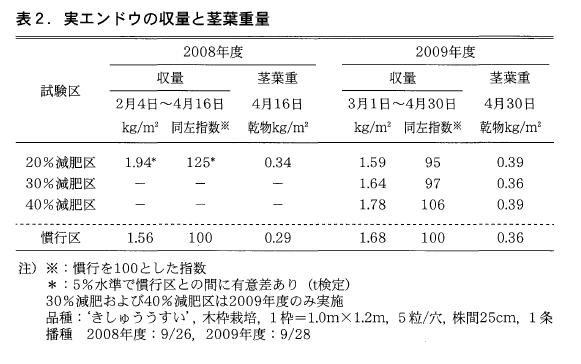

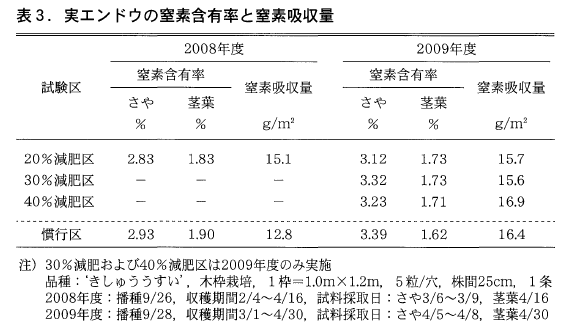

実エンドウの収量は,2008年度は慣行区に比べて20%減肥区で増加し,茎葉重量は慣行区と20%減肥区で差は認められなかった。2009年度は,慣行区と減肥区で実エンドウの収量および栽培終了時の茎葉重量の差は認められなかった(表2)。また,実エンドウの窒素含有率や窒素吸収量については,さやおよび茎葉の両者とも慣行区と減肥区で差は認められなかった(表3)。このように,実エンドウの生育や収量,窒素含有率については慣行区と減肥区でほぼ同等であり,窒素減肥の影響は認められなかったことから,微生物分解性の肥効調節型肥料を用いた場合,窒素施用量を18kg/10aまで減肥しても実エンドウ栽培が可能であることが示唆された。

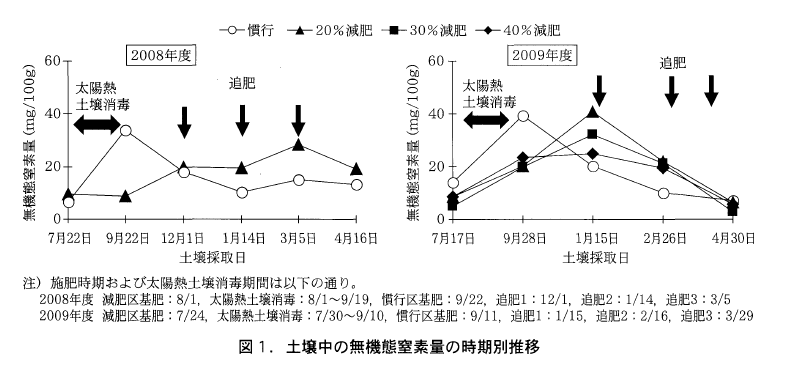

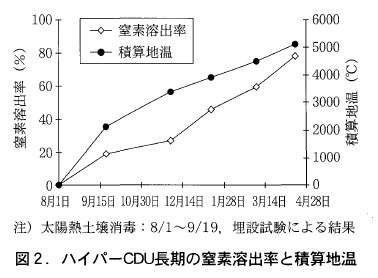

土壌中の無機態窒素量は,慣行区では2008,2009年度ともに,基肥施用後に最も高く,栽培後期にかけて減少した。減肥区では, 2008年度は施肥後から太陽熱土壌消毒終了時までは増加せず,太陽熱土壌消毒終了後から3月5日にかけて緩やかに増加し,その後減少した。2009年度は施肥後から1月14日まで緩やかに増加し,その後栽培後期にかけて減少した(図1)。2ヵ年とも,減肥区では栽培後期となる3月中旬においても20mg/100g程度と比較的高い値であった。また,ハイパーCDU長期の窒素溶出率は,太陽熱土壌消毒終了時(9月19日)で19%,栽培終了時(4月16日)で78%となり,太陽熱土壌消毒期間中から栽培終了時までほぼ一定であり,高温条件下となる太陽熱土壌消毒期間中においても,急激には増加しなかった(図2)。これらのことから,微生物分解性の肥効調節型肥料を用いた場合,太陽熱土壌消毒前に施用しても施肥後から栽培終了時まで窒素溶出が一定となり,無追肥としても栽培後期まで窒素肥効が継続するものと考えられた。

Summary

今回の試験では,実エンドウの秋まき冬春どりの作型においてハイパーCDU長期を用いて太陽熱消毒前に全量基肥施用を行った場合,消毒期間中の窒素溶出が少なく,栽培後期まで窒素肥効が維持され,窒素施用量を40%まで減肥しても栽培が可能であることが示唆された。

実エンドウ栽培において,太陽熱土壌消毒の効果の維持や,無追肥による省力化の観点から,太陽熱土壌消毒前全量基肥施用技術の現地への普及性は高いと考えられる。しかし,微生物分解性肥効調節型肥料が窒素単肥であること,一般的な化成肥料に比べて高価であることが普及上の課題と考えられる。

和歌山県の施設栽培土壌では,可給態リン酸や交換性塩基類などの塩類集積が問題となっており,特に実エンドウの現地栽培ほ場では可給態リン酸が集積傾向にある。現地で慣行的に用いられる配合肥料の場合,リン酸のみ減肥を行うことは難しいが,本試験に用いたハイパーCDU長期が単肥であることを活かし,土壌集積リン酸の活用や家畜ふん堆肥の併用などにより,リン酸およびカリウムの無施用栽培も可能であると考えられる。

今後は,本技術に家畜ふん堆肥や土壌集積養分を用いたリン酸およびカリウムの減肥技術などを組み合わせることで適切な土壌環境を維持しつつ,さらなる低コスト化が図れる技術開発を行っていくことが重要と考えている。